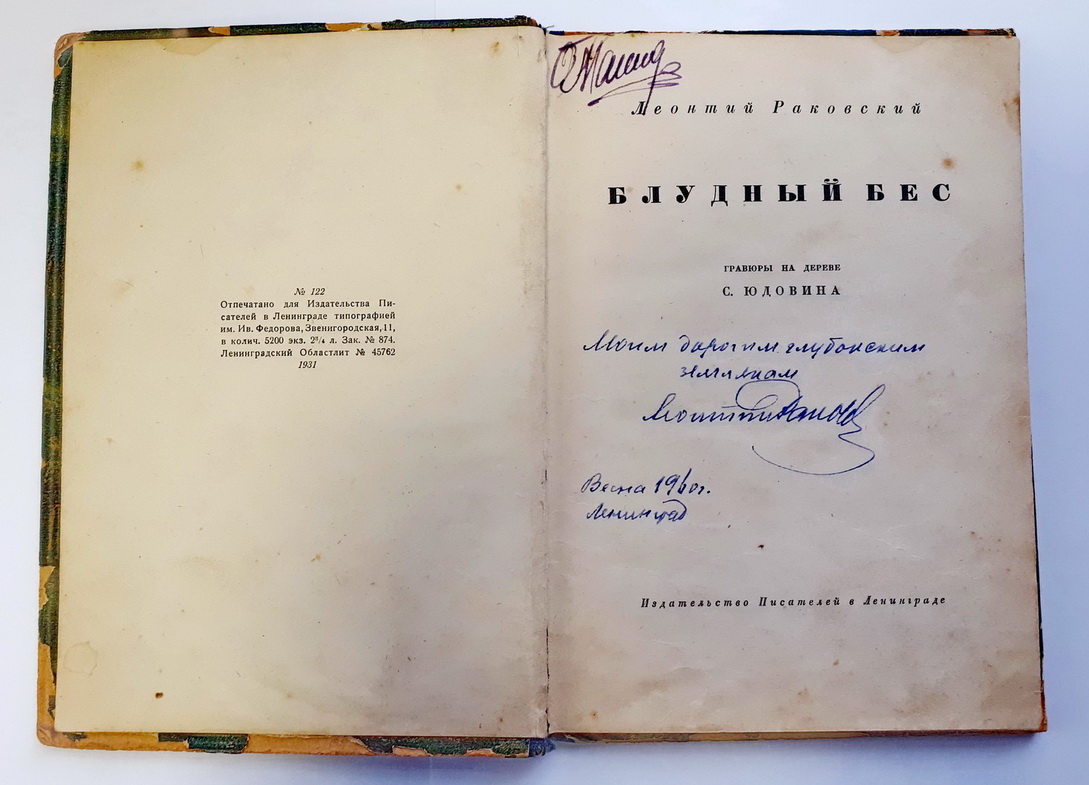

Книга советского писателя Леонтия Раковского, издана в 1931 году в Ленинграде типографией имени И. Фёдорова. Издание богато украшено гравюрами белорусско-еврейского графика и художника Соломона Юдовина. На третьей странице имеется дарственная надпись автора: «Моим дорогим глубокским землякам. Леонтий Раковский». Леонтий Иосифович Раковский родился 28 декабря 1895 года в местечке Глубокое в семье волостного писаря. Во время гражданской войны служил в Красной Армии, после чего, переехав в Петроград, активно занялся журналистской и литературной деятельностью. Его первые произведения, в том числе повесть «Блудный бес», были посвящены повседневной жизни белорусского местечка. Позже получил широкую известность как автор исторических романов.

Книга советского писателя Леонтия Раковского, издана в 1931 году в Ленинграде типографией имени И. Фёдорова. Издание богато украшено гравюрами белорусско-еврейского графика и художника Соломона Юдовина. На третьей странице имеется дарственная надпись автора: «Моим дорогим глубокским землякам. Леонтий Раковский». Леонтий Иосифович Раковский родился 28 декабря 1895 года в местечке Глубокое в семье волостного писаря. Во время гражданской войны служил в Красной Армии, после чего, переехав в Петроград, активно занялся журналистской и литературной деятельностью. Его первые произведения, в том числе повесть «Блудный бес», были посвящены повседневной жизни белорусского местечка. Позже получил широкую известность как автор исторических романов.

«Христос в темнице» или «Задумчивый Христос» - широко распространенный в народной культуре сюжет скульптурной иконографии, возникший в конце четырнадцатого века в Германии и через Польшу пришедший в Беларусь. Популярность этого изображения объясняется искусствоведами тем, что верующие могут видеть в своем скорбящем Боге собственные проблемы и сомнения.

«Христос в темнице» или «Задумчивый Христос» - широко распространенный в народной культуре сюжет скульптурной иконографии, возникший в конце четырнадцатого века в Германии и через Польшу пришедший в Беларусь. Популярность этого изображения объясняется искусствоведами тем, что верующие могут видеть в своем скорбящем Боге собственные проблемы и сомнения.

Объёмная скульптура Иисуса Христа создана неизвестным мастером-резчиком. Образ показывает Иисуса, сидящего в темнице (незадолго до распятия на Голгофе). Голова Иисуса, увенчанная терновым венцом, склонилась в сторону, а правая рука прижимается к щеке. Скульптура выполнена с высокой степенью точности как в восстановлении облика Христа, так и в передаче его эмоционального состояния.

Переносной механический вычислитель (арифмометр) модели «Facit TK» (серийный номер 57288). Отличительной особенностью устройства является двухрядная клавиатура для ввода цифр и изменения их порядка. Арифметические операции с числами выполняются путем прокрутки ручки привода. Вес предмета около 6 кг.

Переносной механический вычислитель (арифмометр) модели «Facit TK» (серийный номер 57288). Отличительной особенностью устройства является двухрядная клавиатура для ввода цифр и изменения их порядка. Арифметические операции с числами выполняются путем прокрутки ручки привода. Вес предмета около 6 кг.

Арифмометры этой модели производились шведской компанией в 1936 - 1954 годах, их общее количество составило более 130 тысяч единиц. «Facit TK» широко экспортировался в различные страны мира, включая Польшу, куда образец прибыл в 1938 – 1939 годах через варшавскую промышленную и торговую компанию «Block-Brun Spółka Akcyjna». Арифмометр был помещен в оригинальный деревянный корпус.

Участники ВДНХ СССР, добившиеся значительных успехов в своей работе, награждались золотой, серебряной или бронзовой медалью ВДНХ в 1962-1986 годах.

Участники ВДНХ СССР, добившиеся значительных успехов в своей работе, награждались золотой, серебряной или бронзовой медалью ВДНХ в 1962-1986 годах.

В 1960-е годы Виктор Антонович Ломако, работая в Глубокском лесничестве инженером лесного хозяйства, основал Глубокский дендрологический сад, один из крупнейших в Беларуси по размеру и видовому разнообразию. В 1983 году его работа была отмечена бронзовой медалью ВДНХ.

Деревянный столовый буфет неизвестного производства. Состоит из двух частей, не закреплённых между собой. Нижняя тумба делится на три секции с отдельными дверями, выше которых размещены три выдвижных ящика. Интересно, что над средним выдвижным ящиком спрятана специальная выдвижная доска. Верхняя тумба имеет более сложную структуру: по бокам находятся две высокие секции, между которыми помещается ящик с двухстворчатыми дверцами. Над этим ящиком оборудованы полочки в виде террас с балюстрадами. Буфет богато украшен рельефной резьбой и многочисленными декоративными деталями в виде архитектурных элементов: колонн, арок, карнизов и др. Этот предмет мебели мог использоваться для хранения посуды, столовых приборов, а также закуски и напитков.

Деревянный столовый буфет неизвестного производства. Состоит из двух частей, не закреплённых между собой. Нижняя тумба делится на три секции с отдельными дверями, выше которых размещены три выдвижных ящика. Интересно, что над средним выдвижным ящиком спрятана специальная выдвижная доска. Верхняя тумба имеет более сложную структуру: по бокам находятся две высокие секции, между которыми помещается ящик с двухстворчатыми дверцами. Над этим ящиком оборудованы полочки в виде террас с балюстрадами. Буфет богато украшен рельефной резьбой и многочисленными декоративными деталями в виде архитектурных элементов: колонн, арок, карнизов и др. Этот предмет мебели мог использоваться для хранения посуды, столовых приборов, а также закуски и напитков.

Механические часы с будильником работы глубокского мастера М. Залкинда. Помимо обычного часового механизма, имеется механизм звонка, который приводится в движение пружиной и работает по принципу заводной игрушки. Особенно информативен циферблат будильника – мастер позаботился, чтобы на нем было указано имя, место сборки, марка и даже гарантия.

Механические часы с будильником работы глубокского мастера М. Залкинда. Помимо обычного часового механизма, имеется механизм звонка, который приводится в движение пружиной и работает по принципу заводной игрушки. Особенно информативен циферблат будильника – мастер позаботился, чтобы на нем было указано имя, место сборки, марка и даже гарантия.

В списке собственников промышленных и торговых предприятий города Глубокое за 1923 год сообщается, что мастер часов Залкинд работал по адресу: ул. Замковая, 26 (современная улица Ленина). По некоторым данным, все необходимые детали для будущих часов он закупил в Варшаве, а в своей мастерской в Глубоком уже собирал их напрямую.

Картина белорусского художника Язепа Дроздовича написана в сине-коричнево-зеленых тонах и представляет собой фантастический пейзаж с некоторыми итальянскими чертами (обращает на себя внимание лодка, похожая на традиционную венецианскую гондолу). На переднем плане фигура путешественника, с которой автор, возможно, ассоциирует самого себя. Особенно впечатляют величественные архитектурные памятники, созданные фантазией художника. Все элементы картины собраны в привлекательный образ красивой далёкой страны, зовущей зрителя в путешествие.

Картина белорусского художника Язепа Дроздовича написана в сине-коричнево-зеленых тонах и представляет собой фантастический пейзаж с некоторыми итальянскими чертами (обращает на себя внимание лодка, похожая на традиционную венецианскую гондолу). На переднем плане фигура путешественника, с которой автор, возможно, ассоциирует самого себя. Особенно впечатляют величественные архитектурные памятники, созданные фантазией художника. Все элементы картины собраны в привлекательный образ красивой далёкой страны, зовущей зрителя в путешествие.

Удивительная фантазия Язепа Дроздовича открывает нам красоту ранее неизвестных стран. А для самого создателя, которого потомки называют «вечным путешественником», эта картина имела особое значение.

Керосиновая лампа торговой марки «Чудо» производства берлинской компании «Lampen-Fabrik Ehrich & Graetz». Принцип работы светильника характерен для ламп подобного типа: в металлическую ёмкость заливался керосин и опускался фитиль, другой конец которого был зажат в горелке. Фитиль впитывал в себя керосин и затем поджигался. Многочисленные прорези в горелке обеспечивали необходимый приток воздуха. Сверху, для лучшей тяги, а также, для защиты пламя от ветра, на горелке крепилась стеклянная труба. С помощью особого ключа возможна регулировка высоты фитиля и, таким образом, яркости освещения. Специальным механизмом регулируется и высота самой лампы. На ключе-регуляторе высоты фитиля виден логотип производителя: два дракона с обеих сторон от солнца, ниже которого размещены инициалы “E” и “G”.

Керосиновая лампа торговой марки «Чудо» производства берлинской компании «Lampen-Fabrik Ehrich & Graetz». Принцип работы светильника характерен для ламп подобного типа: в металлическую ёмкость заливался керосин и опускался фитиль, другой конец которого был зажат в горелке. Фитиль впитывал в себя керосин и затем поджигался. Многочисленные прорези в горелке обеспечивали необходимый приток воздуха. Сверху, для лучшей тяги, а также, для защиты пламя от ветра, на горелке крепилась стеклянная труба. С помощью особого ключа возможна регулировка высоты фитиля и, таким образом, яркости освещения. Специальным механизмом регулируется и высота самой лампы. На ключе-регуляторе высоты фитиля виден логотип производителя: два дракона с обеих сторон от солнца, ниже которого размещены инициалы “E” и “G”.

После окончания советско-польской войны (1919—1921) в польских войсковых частях начали создаваться кооперативы, объединяющие в качестве пайщиков офицеров, подофицеров, а в некоторых частях — рядовых и вольнонаёмных служащих.

После окончания советско-польской войны (1919—1921) в польских войсковых частях начали создаваться кооперативы, объединяющие в качестве пайщиков офицеров, подофицеров, а в некоторых частях — рядовых и вольнонаёмных служащих.

Военные кооперативы снабжали своих пайщиков продуктами и товарами по твёрдым ценам. Так как при отсутствии кредита в кооперативе его члены стали бы обращаться за покупками в кредит к другим торговцам, товары пайщикам отпускались в кредит, который был организован путём выдачи кредитных марок, сумма которых записывалась в книгу, а по этим маркам кооперативная лавка отпускала товары и продукты. При получении жалования каждый член-пайщик погашал свой долг и ему вновь выдавались кредитные марки (возвращённые из лавки в правление) с записью в книгу. Таким образом, совершался многократный оборот этих марок, имевших хождение только в пределах кооператива данной воинской части.

Кредитные марки были металлические и бумажные. Металлические были выгоднее, так как меньше изнашивались в процессе обращения. Для их чеканки использовали алюминий, цинк, железо, медь, бронзу, латунь или никель.

Кредитные марки были металлические и бумажные. Металлические были выгоднее, так как меньше изнашивались в процессе обращения. Для их чеканки использовали алюминий, цинк, железо, медь, бронзу, латунь или никель.

Свои кредитные марки выпускал и кооператив 7 батальона корпуса пограничной охраны в Подсвилье. Металлические кредитные марки выпускались в двух номиналах: цинковые «20 грошей» и «1 злотый» из алюминия. Надпись на монете была следующая: "SPOLDZ. 7 BAONU. КОР. PODSWILE" (Кооператив 7 батальона корпуса пограничной охраны). "MARKА КREDYTOWA" (Кредитная марка). Одна из таких монет поступила на постоянное сохранение в фонды музея.