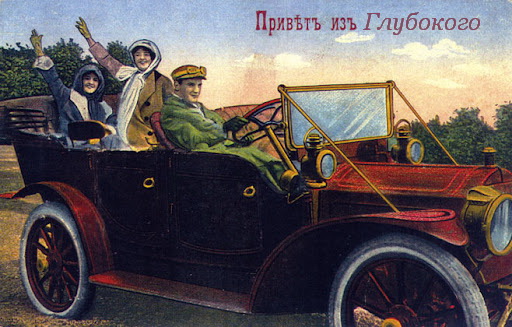

Недавно филателистическая коллекция музея пополнилась новыми экспонатами. Наш давний друг Виталий Воронов прислал уникальную коллекцию почтовых марок с изображением старинного белорусского музыкального инструмента – дуды. Напечатанные за пределами Беларуси, они презентуют нашу страну, нашу самобытность и культуру. Возможность их неограниченного использования для любых видов почтовых отправлений является своеобразной визитной карточкой нашей страны, а значит, и Глубокского района.

Недавно филателистическая коллекция музея пополнилась новыми экспонатами. Наш давний друг Виталий Воронов прислал уникальную коллекцию почтовых марок с изображением старинного белорусского музыкального инструмента – дуды. Напечатанные за пределами Беларуси, они презентуют нашу страну, нашу самобытность и культуру. Возможность их неограниченного использования для любых видов почтовых отправлений является своеобразной визитной карточкой нашей страны, а значит, и Глубокского района.

Подробнее об истории этого музыкального инструмента можно узнать здесь.

Большой популярностью у жителей Глубокого и гостей нашего города в советские времена пользовались народные праздники и гуляния. Особенно масштабным и значительным был праздник проводов зимы - Масленица. Это один из самых древних славянских праздников. Определенной даты в календаре он никогда не имел: его начинали праздновать за восемь недель до Пасхи. Огромным плюсом этого праздника было то, что продолжался он целую неделю. По одной из версий наши предки стали отмечать этот праздник, чтобы почтить бога Велеса, который покровительствовал домашним животным. Показателен и тот факт, что церковь практически ничего не поменяла в языческом празднике. Древним обрядам просто придали некоторые религиозные черты.

Большой популярностью у жителей Глубокого и гостей нашего города в советские времена пользовались народные праздники и гуляния. Особенно масштабным и значительным был праздник проводов зимы - Масленица. Это один из самых древних славянских праздников. Определенной даты в календаре он никогда не имел: его начинали праздновать за восемь недель до Пасхи. Огромным плюсом этого праздника было то, что продолжался он целую неделю. По одной из версий наши предки стали отмечать этот праздник, чтобы почтить бога Велеса, который покровительствовал домашним животным. Показателен и тот факт, что церковь практически ничего не поменяла в языческом празднике. Древним обрядам просто придали некоторые религиозные черты.

На фоне партийно-лозунговых митингов и парадов это был по-настоящему народный праздник, на который приходили все, как говорят "от мала до велика". Как детвора, так и взрослые, с большим удовольствием катались с горки, участвовали в снежных боях, катались на санях по улицам родного города. На празднике можно было не только поучаствовать в конкурсах и викторинах, но и получить ценный приз за победу. Ни один праздник не обходится без столба с подарками - многие жители Глубокого демонстрировали в этом конкурсе свои ловкость и силу. А сколько вкусностей можно было попробовать на этом празднике!

Вот что писала районная газета о масленице в 1979 году: "О начале праздника традиционных проводов Зимы объявили промчавшиеся по улицам города украшенные тройки, былинные русские богатыри. Городской стадион превратился в сказочный уголок... Сказочный Емеля на своей заветной печи открывает новую страницу праздника - массовое гуляние..."

Прошли годы, а праздник проводов зимы был и остаётся одним из самых популярных у глубочан.

Свою историю Витебская область ведёт с 15 января 1938 года. Согласно Постановления первой сессии Верховного совета СССР первого созыва и была создана новая административно-территориальная единица БССР. Решением ЦИК БССР в ее состав были включены 20 районов. Спустя год, в январе 1939 года, начал работу Витебский исполнительный комитет.  Территория современного Глубокского района вошла в состав БССР только в сентябре 1939 года. Причем, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года в Западной Белоруссии было образовано 5 новых областей, в результате чего нынешний Глубокский район вошел в состав Вилейской области БССР.

Территория современного Глубокского района вошла в состав БССР только в сентябре 1939 года. Причем, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1939 года в Западной Белоруссии было образовано 5 новых областей, в результате чего нынешний Глубокский район вошел в состав Вилейской области БССР.

15 января 1940 года Указом Президиума Верховного Совета БССР «О создании районов в Барановичской, Белостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областях Белорусской ССР" были образованы Глубокский и Плисский районы, как административные единицы Вилейской области. Территория Глубокского района на тот момент составила 592 км2 и включала 10 сельских советов. Согласно статистическим данным, в районе имелось 7 440 дворов с населением 37 740 жителей. Население районного центра составляло 9 650 человек, жилых построек – 1 124.

Первым председателем районного исполнительного комитета был выбран Куксёнок Павел Антонович. С 12 февраля 1940 года начали организовывать сельские и городские Советы депутатов трудящихся. Председателем городского совета был утвержден Воротынский Роман Онуфриевич. К октябрю 1940 года на территории района было образовано 10 сельских советов: Верхнянский, Дерковщинский, Залесский, Копыльщинский, Литовщинский, Лучайковский, Мамайский, Ластовичский, Тумашевский, Узречский. Организовано и действовало 11 колхозов. В экономическое и культурное развитие региона внесла коррективы Великая Отечественная война. Последнее предвоенное заседание районного комитета партии состоялось 21 мая 1941 года. На нем были рассмотрены вопросы деятельности первичных организаций, развитие предприятий, колхозов, населенных пунктов, кадровые вопросы и др.

В экономическое и культурное развитие региона внесла коррективы Великая Отечественная война. Последнее предвоенное заседание районного комитета партии состоялось 21 мая 1941 года. На нем были рассмотрены вопросы деятельности первичных организаций, развитие предприятий, колхозов, населенных пунктов, кадровые вопросы и др.

После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, его территория, согласно новой административно-территориальной реформе, была включена в состав Полоцкой области. Город Полоцк являлся областным центром вплоть до 1954 года. В январе 1954 года Глубокский и Плисский районы были переданы Молодечненской области.

В состав Витебской области наш район был включен только 20 января 1960 года, когда президиум Верховного Совета упростил Молодечненскую и передал Витебской области Браславский, Видзовский, Глубокский, Докшицкий, Дуниловичский, Миорский, Плисский, Поставский и Шарковщинский районы. В этом же году был ликвидирован Дуниловичский район, а Гулидовский сельский совет вошел в состав Коробовского сельского совета Глубокского района. Следующим шагом в территориальной реформе стал Указ Президиума Верховного Совета БССР от 25 декабря 1962 года "О укрупнении сельских районов Белорусской СССР". К Глубокскому были присоединены Докшицкий и Плисский районы. Городской поселок Воропаево и территория Бельковского, Волколатского, Дуниловичского, Козловщинского и Ласицкого сельских советов Глубокского района переданы Поставскому району.

В 1966 году был воссоздан Шарковщинский район. Населенные пункты Березянка, Борисовка, Веретеи 1, Веретеи 2, Гормоново, Городец, Емельянчики, Изобелино, Иловка, Калиновая, Кузничавое, Кулево, Лучайка, Наука, Подорка, Подельцы, Поречье, Провольново, Рубашки и Ткачи Залесского сельского совета Глубокского района были переданы Шарковщинскому району.

После 1966 года серьезных изменений границ Глубокского района не происходило. С этого времени и по сегодняшний день Глубокский район - административно-территориальная единица Витебской области.

Есть на Глубоччине небольшая деревушка Острово. Откуда населённый пункт получил свое название, остается загадкой даже для местных жителей. В окрестностях поселка нет ни одного озера, не говоря уже о водоёме с островом, который мог бы дать название населённому пункту. Тем не менее, глядя на современную топографическую карту, можно высказать предположение, что название Острово (Остров) произошло от расположения поселения на крутой излучине реки Шоша. Вытекая из озера Шо, она огибает населённый пункт и направляется к озеру Плиса, оставляя его как бы на острове.

Есть на Глубоччине небольшая деревушка Острово. Откуда населённый пункт получил свое название, остается загадкой даже для местных жителей. В окрестностях поселка нет ни одного озера, не говоря уже о водоёме с островом, который мог бы дать название населённому пункту. Тем не менее, глядя на современную топографическую карту, можно высказать предположение, что название Острово (Остров) произошло от расположения поселения на крутой излучине реки Шоша. Вытекая из озера Шо, она огибает населённый пункт и направляется к озеру Плиса, оставляя его как бы на острове.

В конце ХІХ века недалеко от деревни Острово находилось одноименное имение, принадлежавшее пани Буйницкой. Сегодня о нем напоминают лишь остатки усадебного парка с вековыми деревьями. Еще одно напоминание о прошлом усадьбы Острово – старое деревенское кладбище. Кстати, на этом кладбище похоронен владелец имения Тарквиний-Феофил, сын Зигфрида-Гиацинта Буйницкого. Могила Тарквиния Буйницкого и его жены Веры видна издалека – высокий надгробный крест из черного мрамора в самом центре старой части кладбища. Сразу и не догадаешься, что здесь похоронен отец «отца белорусского театра» - Игната Буйницкого.

В конце ХІХ века недалеко от деревни Острово находилось одноименное имение, принадлежавшее пани Буйницкой. Сегодня о нем напоминают лишь остатки усадебного парка с вековыми деревьями. Еще одно напоминание о прошлом усадьбы Острово – старое деревенское кладбище. Кстати, на этом кладбище похоронен владелец имения Тарквиний-Феофил, сын Зигфрида-Гиацинта Буйницкого. Могила Тарквиния Буйницкого и его жены Веры видна издалека – высокий надгробный крест из черного мрамора в самом центре старой части кладбища. Сразу и не догадаешься, что здесь похоронен отец «отца белорусского театра» - Игната Буйницкого.

Сегодня каждому из нас хорошо известно имя основателя белорусского профессионального театра Игната Терентьевича Буйницкого. Мы знаем его как Терентьевича, а не Тарквиневича. Почему возникла такая путаница? В архивных документах того времени находим следующую информацию: «1861 года сентября 3 дня в Прозароцкой римско-католической приходской церкви крещён ребёнок по имени Игнаций настоятелем того же прихода священником Л. Казакевичем с проведением всех обрядов таинства». А о родителях сказано: «Сын дворян Тарквиния и Клотильды, родившейся в Гласкове, Буйницких законных мужа и жены сын, родившийся 10 августа в имении Прозорока Прозорокского прихода».

Получив образование землемера, Игнат Буйницкий некоторое время работал по специальности на панских усадьбах в Новогрудчине, Могилёвщине, Полотчине и Ошмянщине. При оформлении документов на землю он подписывал их как Игнатий Тарквиневич.

Получив образование землемера, Игнат Буйницкий некоторое время работал по специальности на панских усадьбах в Новогрудчине, Могилёвщине, Полотчине и Ошмянщине. При оформлении документов на землю он подписывал их как Игнатий Тарквиневич.

Через некоторое время, собрав определенную сумму денег и взяв кредит в банке, он приобрел участок земли в Поливачах. Несколько иные сведения приводит М. Никофоровский в краткой биографии Буйницкого: «Когда ему было 20 лет, он взял у отца участок земли — болото...». Из вышесказанного можно сделать вывод, что Игнат Буйницкий купил фольварок Поливачи где-то в 1880-90-х годах и, возможно, при финансовой поддержке своего отца. Фольварок, вошедший в историю нашей страны как место, где был создан первый белорусский профессиональный театр.

На рубеже ХІХ-ХХ веков Буйницкие на Глубоччине владели многими имениями, фольварками и застенками. Среди них упоминается и имение Острово. Точно неизвестно, с каких пор это имение принадлежало Буйницким. Известно только, что отец Игната Буйницкого происходил из известного дворянского рода Буйницких, имевшего на протяжении многих веков свой герб «Лебедь». У деда Зигфрида Буйницкого было четверо сыновей, Тарквиний был младшим. Правда, история не оставила нам много сведений о Тарквинии. Известно только, что он родился в 1824 году. С женой Клотильдой Гласко имел двоих сыновей - Игната и Владимира. Второй женой Тарквиния была Вера Буйницкая (из Янковичей). Тарквиний Буйницкий умер в 1896 году и был похоронен на местном деревенском кладбище.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, развязав Вторую мировую войну. Согласно пакту Молотова - Риббентропа о разделе сфер влияния, СССР получил возможность занять восточные районы Польши.

14 сентября 1939 года Военным советам Белорусского особого военного округа и Киевского особого военного округа направляются директивы Народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза К. Ворошилова и Начальника Генерального штаба РККА командарма I ранга Б. Шапошникова за №16633 и №16634 соответственно «О начале наступления против Польши».

14 сентября 1939 года Военным советам Белорусского особого военного округа и Киевского особого военного округа направляются директивы Народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза К. Ворошилова и Начальника Генерального штаба РККА командарма I ранга Б. Шапошникова за №16633 и №16634 соответственно «О начале наступления против Польши».

Директива №16633 содержит следующий приказ:

«К исходу 16 сентября 1939 г. скрытно сосредоточить и быть готовым к решительному наступлению с целью молниеносным ударом разгромить противостоящие войска противника:

а) Полоцкая группа — командующий Витебской армейской группой комкор тов. Кузнецов, в составе 50-й и 5-й стр. дивизий, 27-й стр. дивизии, 24-й кав. дивизии, 25-й и 22-й танк. бригад 205-го и 207-го корп. артполков сосредоточить в двух группах:

1) в районе Ореховно, Ветрино;

2) в районе Березино, Лепель.

Задача — отбрасывая противостоящие войска противника от латвийской границы действовать в общем направлении на ст. Свенцяны и к исходу 17 сентября выйти на фронт Шарковщизна, Дуниловичи, Куренец; к исходу 18 сентября овладеть районом Свенцяны, Михалишки. Впредь до выдвижения резервов армии обеспечивать свой правый фланг. В дальнейшем иметь в виду овладение Вильно…»

Спешим поделиться радостью по поводу очередного подарка нашему музею. Речь идет, прежде всего, об экземпляре журнала «Tygodnik Illustrowany» № 28 от 11 июля 1903 года.

"Tygodnik Illustrowany" ("Иллюстрированный еженедельник") - популярный литературно-художественный и общественно-политический журнал, издававшийся в Варшаве в 1859 - 1939 годах. Журнал освещал крупные общественные события, биографии известных людей, памятники архитектуры, путешествия. В нем публиковались произведения современных писателей, рецензии на произведения изобразительного искусства и т. д.

"Tygodnik Illustrowany" ("Иллюстрированный еженедельник") - популярный литературно-художественный и общественно-политический журнал, издававшийся в Варшаве в 1859 - 1939 годах. Журнал освещал крупные общественные события, биографии известных людей, памятники архитектуры, путешествия. В нем публиковались произведения современных писателей, рецензии на произведения изобразительного искусства и т. д.

Экземпляр журнала, попавший в наш музей, ценен не только своим почтенным возрастом и чрезвычайно хорошей сохранностью, но, прежде всего, своим содержанием. Дело в том, что в указанном номере была опубликована статья под названием «Местечко Глубокое», автором которой является наш земляк и один из первых глубокских краеведов Генрих Виньча. Причем, статья интересна как фактами из истории Глубокого, так и старыми фотографиями, отражающими панораму города и некоторых древних памятников в том виде, в каком они были на рубеже ХIХ и ХХ веков.

Еще одним интересным приобретением музея является фотография, сделанная, вероятно, летом 1941 года в окрестностях деревни Станелевичи (Поставщина) с изображением дорожного указателя, на котором указано направление и расстояние до Глубокого.

Еще одним интересным приобретением музея является фотография, сделанная, вероятно, летом 1941 года в окрестностях деревни Станелевичи (Поставщина) с изображением дорожного указателя, на котором указано направление и расстояние до Глубокого.

Эти подарки – еще один повод вспомнить добрым словом всех тех, кто бескорыстно заботится о сохранении нашего исторического наследия. Большое спасибо!

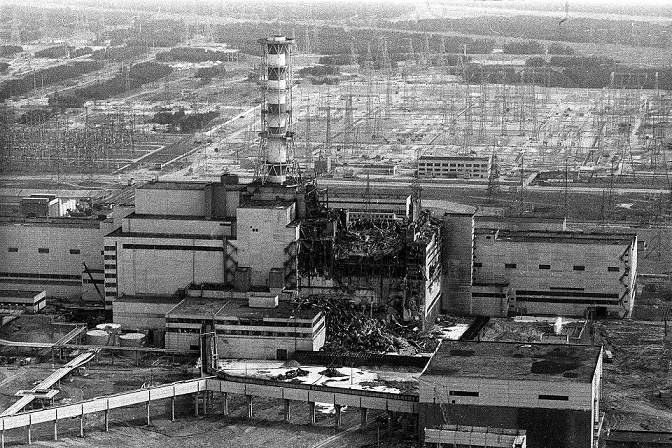

Есть на земле события, которые полностью переворачивают жизнь людей. К их числу относится Чернобыльская катастрофа.

26 апреля 1986 года стало поворотным днём в жизни тысяч белорусских семей. Взрыв на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС положил начало крупнейшей техногенной катастрофе в истории человечества, основную тяжесть которой ощутила на себе наша страна. Разрушение реактора привело к выбросу в воздух огромного количества радиоактивных веществ, которые, распространившись по воздуху, загрязнили значительную часть территорию Беларуси. В результате из сельскохозяйственного оборота были выведены миллионы гектаров земли, вокруг Чернобыльской АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, полностью отселено население сотен населённых пунктов.

26 апреля 1986 года стало поворотным днём в жизни тысяч белорусских семей. Взрыв на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС положил начало крупнейшей техногенной катастрофе в истории человечества, основную тяжесть которой ощутила на себе наша страна. Разрушение реактора привело к выбросу в воздух огромного количества радиоактивных веществ, которые, распространившись по воздуху, загрязнили значительную часть территорию Беларуси. В результате из сельскохозяйственного оборота были выведены миллионы гектаров земли, вокруг Чернобыльской АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, полностью отселено население сотен населённых пунктов.

Впервые Глубокому пришлось выступать центром крупной административной единицы ещё в 1919 году. На это повлияли события советско-польской войны, в ходе которой польские власти перенесли центр Дисненского уезда в Глубокое. После вхождения Западной Белоруссии в состав Польши центр уезда переместился сюда навсегда. В 1930-х годах Дисненский уезд Виленского воеводства занимал площадь 3968 км² и имел население более 150 тыс. человек. Польская администрация Дисненского уезда оставалась в Глубоком до сентября 1939 года, когда во время Сентябрьского похода Красной армии Беларусь была воссоединена.

Именно нападение фашистской Германии на Польскую Республику 1 сентября 1939 года положило начало событиям, приведшим к широкомасштабной административной реформе в Западной Белоруссии и организации Глубокского района. Примечательно, что советское руководство, несмотря на попытки немцев как можно скорее втянуть советские вооруженные силы в боевые действия против Польши, занимало выжидательную позицию. Советская сторона уклонялась от настойчивых предложений своего «союзника» как можно скорее оккупировать территории, которые ранее были определены как сфера влияния СССР.

Только успешное продвижение войск вермахта в восточном направлении (14 сентября был окружен Брест, 15 сентября был занят Белосток) заставило советских руководителей отказаться от прежней выжидательной позиции. 16 сентября в 16:00 в частях Красной Армии начали зачитывать приказ о походе на Запад. В приказе подчеркивалась освободительная миссия советских войск, которые должны оказать срочную помощь белорусским и украинским рабочим, чтобы спасти их и взять под защиту от врага. 17 сентября 1939 года Красная армия перешла советско-польскую границу, вступив на территорию Западной Белоруссии. По мере продвижения советских войск происходили мелкие стычки с отступающими польскими войсками (одна из них, кстати, произошла на подступах к Глубокому). К концу первого дня кампании вся территория Глубоччины перешла под советский контроль. Очень важным моментом сентябрьских событий было то, что подавляющее большинство населения Западной Белоруссии с энтузиазмом и радостью встретило Красную Армию, так как надеялось на более справедливую национальную политику новых властей.

17 сентября 1939 года Красная армия перешла советско-польскую границу, вступив на территорию Западной Белоруссии. По мере продвижения советских войск происходили мелкие стычки с отступающими польскими войсками (одна из них, кстати, произошла на подступах к Глубокому). К концу первого дня кампании вся территория Глубоччины перешла под советский контроль. Очень важным моментом сентябрьских событий было то, что подавляющее большинство населения Западной Белоруссии с энтузиазмом и радостью встретило Красную Армию, так как надеялось на более справедливую национальную политику новых властей.

Сразу же началось налаживание мирной жизни на оккупированных территориях. 19 сентября вышел приказ, призывающий жителей Западной Беларуси к сотрудничеству в формировании новой власти. В этот же день в Глубоком приступила к работе Временное управление с полномочиями по административной, хозяйственной и культурно-просветительской деятельности на территории Дисненского уезда. Одной из главных задач новой власти была организация выборов в Народное собрание Западной Беларуси, на которое возлагалась ответственность за решение вопроса о государственности края. Для проведения выборов было организовано 929 избирательных округов по принципу: 5 тысяч избирателей на избирательный округ. В Глубоком участие в голосовании приняли 5621 человек. Результатом работы Народного собрания стало обращение к правительству СССР о включении Западной Белоруссии в состав Советского Союза, что вскоре и было сделано. 14 ноября 1939 года Верховный Совет БССР принял решение включить Западною Беларусь в состав БССР и объединить таким образом белорусский народ в едином Белорусском государстве. Следующим шагом новых властей стала разработка и проведение масштабной административной реформы с целью унификации территориального деления страны.

Результатом работы Народного собрания стало обращение к правительству СССР о включении Западной Белоруссии в состав Советского Союза, что вскоре и было сделано. 14 ноября 1939 года Верховный Совет БССР принял решение включить Западною Беларусь в состав БССР и объединить таким образом белорусский народ в едином Белорусском государстве. Следующим шагом новых властей стала разработка и проведение масштабной административной реформы с целью унификации территориального деления страны.

Реформа предусматривала упразднение бывших польских воеводств и уездов и создание на их месте новых областей и районов. 4 декабря 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в Западной Белоруссии были образованы области, а 15 января 1940 года - районы. Глубокский район изначально входил в состав Вилейской области. Подробнее об становление района можно прочитать здесь.

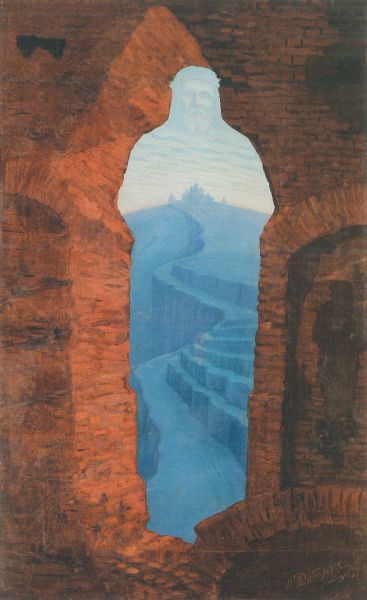

9 ноября 2018 года в 13.00 завершился интернет-аукцион, на котором за 1 200 € был продан лот №169 «YAZEP NARTSYZAVICH DRAZDOVICH 1888 Punki - 1954 Podswile». Это небольших размеров рисунок (30,5 см x 23 см) нашего земляка Язепа Дроздовича. Работа выполнена на картоне масляными красками и помещена в рамку. Внизу справа монограмма «I.D». Рисунок на оборотной стороне подписан и датирован «I. Дроз... 1913 год».

9 ноября 2018 года в 13.00 завершился интернет-аукцион, на котором за 1 200 € был продан лот №169 «YAZEP NARTSYZAVICH DRAZDOVICH 1888 Punki - 1954 Podswile». Это небольших размеров рисунок (30,5 см x 23 см) нашего земляка Язепа Дроздовича. Работа выполнена на картоне масляными красками и помещена в рамку. Внизу справа монограмма «I.D». Рисунок на оборотной стороне подписан и датирован «I. Дроз... 1913 год».

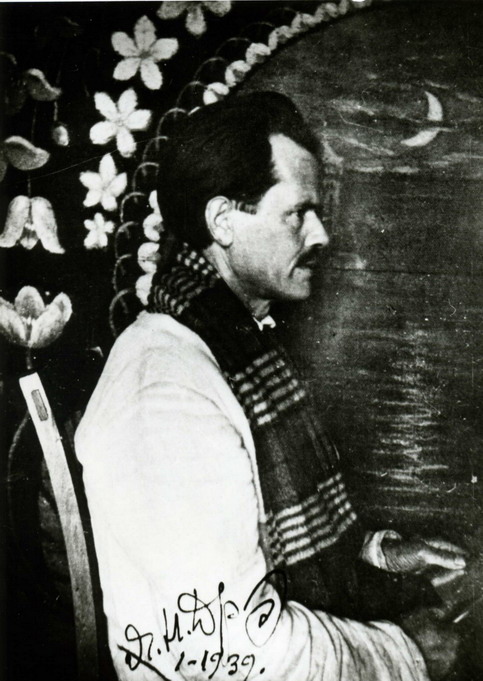

Из биографии художника известно, что с 1910 по 1914 год он проходил службу в царской армии. До призыва в армию с 1906 по 1909 год Дроздович учился в Виленской художественной школе, которую организовал и возглавил известный в то время живописец и график Иван Трутнев. Здесь он увлёкся национальной идеей, присоединившись к движению возрождения, которое собиралось вокруг газеты «Наша Ніва». Свои первые графические рисунки он сделал для оформления белорусской газеты ещё в 1906 году. В 1909 году в издательстве «Наша Ніва» был напечатан «Первый белорусский календарь на 1910 год», иллюстрации к которому сделал Язеп Дроздович. В 1914 году художник иллюстрирует обложку книги К. Буйло “Курганный цветок”. В 1915-16 гг. он создаёт целую серию графических работ «Архитектурные этюды», которые подписывает монограммой «I.D». Такой же монограммой, которой подписан и рисунок 1913 года.

Получается, что проданная на аукционе работа Язепа Дроздовича – это первый, известный на сегодняшний день, рисунок художника, выполненный в цвете. Похожий сюжет Дроздович в будущем использует при написании картины «Пророк». Работы, которая получит мировую известность и будет выставлена в постоянной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь. Не случайно на эту картину, как и на другие работы художника, обратил внимание во время визита в Национальный художественный музей генеральный директор Лувра Анри Луаретт: «Меня всегда интересовали художники, которые находятся вне основных направлений в живописи». И таковым был наш земляк – Язеп Нарцизович Дроздович.

«Хаджу паміж Мнютай і Аутай

«Хаджу паміж Мнютай і Аутай

па хатах, малюючы людзям…

на сваёй радзіме… даўгі ёй аддаю»

Язэп Драздович.Отрывок из дневника.

Многие жители Глубоччины помнят странствующего художника, который рисовал самодельные ковры для их домов, записывал народные песни и предания. Это был Язэп Драздович. За исключением семи лет военной службы в царской армии, жизненные пути Язэпа Драздовича не выходили за границы родной земли и, в большей степени, милой с детства Дисненщины. В 1920-х годах, во время странствий по Западной Беларуси, художник создает уникальные графические альбомы - сотни рисунков, посвященных памятникам древнего зодчества многих населенных пунктов Беларуси. Его зарисовки городищ и курганов, замков и храмов, гумен и домов и на сегодня являются историческим источником для исследователей и этнографов.