Свою историю православие на Глубоччине ведёт от создания Полоцкай епархии, то есть от 992 года, когда была учреждена первая на землях Беларуси епископская кафедра. Это событие относится ко времени правления князя Изяслава, сына равноапостольного Владимира и полоцкой княжны Рагнеды. Можно предположить, что именно в это время (конец 10 -- начало 11 века) на землях глубокских и стали появляться первые православные святыни. Однако документальное подтверждение этому пока не найдено.

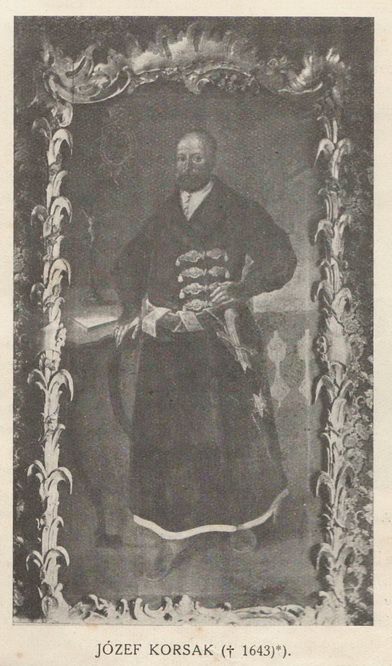

Значительную поддержку православной церкви на землях Великого княжества литовского оказывали крупные землевладельцы. На Глубоччине таковыми являлись Корсаки. Последний из представителей Корсаков Глубокских – Иосиф Львович в своей фундушной записи указывает, что «…родители мои погребены в церкви русского вероисповедания, в имении моём Березвечьи…» А это значит, что предки принявшего Униатство основателя трёх Глубокских святыний, были православными.

Значительную поддержку православной церкви на землях Великого княжества литовского оказывали крупные землевладельцы. На Глубоччине таковыми являлись Корсаки. Последний из представителей Корсаков Глубокских – Иосиф Львович в своей фундушной записи указывает, что «…родители мои погребены в церкви русского вероисповедания, в имении моём Березвечьи…» А это значит, что предки принявшего Униатство основателя трёх Глубокских святыний, были православными.

Первое летописное упоминание о православных храмах на Глубоччине относится к 1552 году. Именно в этом году была проведена инвентаризация земельных владений Полоцкого воеводства. Изучив этот документ можно утверждать, что на землях Глубоччины в то время действовало 6 (шесть) православных храмов:

1. «На Березвице церковь Святого Михаила. При ней поп Илья имеет пашню свою и два человека. Церковь имеет надание пана Дмитрия Корсака».

2. «На Плисе церковь Святое Пятницы. При ней поп Андрей мает пашню свою и четыре человека»

3. «На Псуи церковь Святой Троицы построенная на деньги Яна и Евстафия Корсоков. При той церкви поп Михаил. К церкви принадлежат две деревни Вороново и Свадре, количеством девять дворов в каждой»

4. «На Залесьи церковь Прочистое Мати Божей Покрова наданья Яна и Евстафия Корсоков. При церкви поп Иван и дьякон Олизер»

5. «Архимандрит Городенского монастыря Святого Петра поставил церковь Святого Николая на Мосаре и придал к ней монастырь Хвощево и три следа земли, также монастырской»

6.«В Голубичах церковь Святого Юрия наданья панов Корсаков».

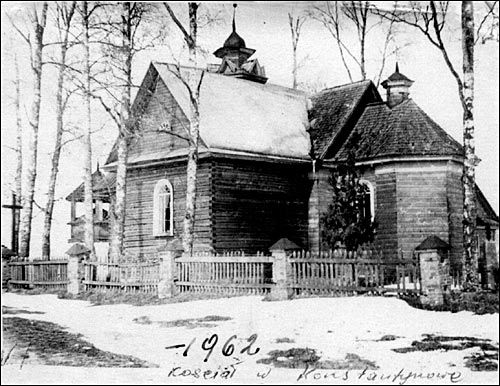

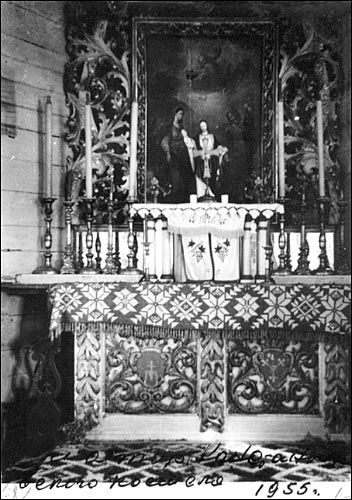

О костеле Св. Троицы в деревне Константиново почти нигде в современной исторической и краеведческой литературе не упоминается. Он был разрушен 2 июля 1962 года, по причине недостатка материала для строительства дома культуры в Дуниловичах. Немного информации об этом костел можно найти в польском издании: W. Zawadzki "Wspomnienie z zycia ks. Franciszka Rogala-Zawadzkiego (1829-1915) Ostatniego zakonnika wilenskiej djecezji ze starej generacji". Это виленское издание 1924 года посвящено ксендзу Франциску Завадскому, участнику восстания 1863 года. Он, по приглашению Терезы Акушко, 25 лет отслужил в филиальном костеле Константиново.

Исторически Константиново - это двор с костелом над речкой Мордва. Строительство деревянного храма под названием Святой Троицы финансировалось в 1768 году Яниной Акушко, а 1 октября 1769 года костёл был освящен епископом Т. Тавянским. С 1799 года он являлся филиальным храмом удельского прихода, что подтверждают «Материалы для географии и статистики России, собранный офицерами генерального штаба ...». В издании 1861года указано следующее: «Удельский, ордена францисканцев монастырь, при коем находится костёл (каменные) с оградой, основан в 1642 году, к нему принадлежит деревянный костёл в м. Константиново». С 1917 храм приобретает статус приходского, а священником здесь работает Франтишек Олешкевич.

Исторически Константиново - это двор с костелом над речкой Мордва. Строительство деревянного храма под названием Святой Троицы финансировалось в 1768 году Яниной Акушко, а 1 октября 1769 года костёл был освящен епископом Т. Тавянским. С 1799 года он являлся филиальным храмом удельского прихода, что подтверждают «Материалы для географии и статистики России, собранный офицерами генерального штаба ...». В издании 1861года указано следующее: «Удельский, ордена францисканцев монастырь, при коем находится костёл (каменные) с оградой, основан в 1642 году, к нему принадлежит деревянный костёл в м. Константиново». С 1917 храм приобретает статус приходского, а священником здесь работает Франтишек Олешкевич.

Возможно, раньше на этом месте существовал униатский храм, так как после 1839 православные не раз обращались к властям с просьбой вернуть им святыню. Тогда госпожа Акушко обратилась к жене виленского губернатора с личной просьбой о Спасение костела. Согласно местной легенде, она подкрепила свою просьбу тремя пудами лучших лесных орехов. Благодаря её усилиям, а может по каким другим причинам, но костел сохранился за католиками.

При поляках костелу деревни Константиново принадлежало 14 десятин земли. С 1924 по 1939 год священниками здесь работали: Иосиф Гайдукевич, Норберт Будилас, Стефан Добровольский и Ян Макрэцки. Последний ксендз, что работал в храме в 1940-е гг. был Эдвард Войцеховский. В послевоенное время храм был закрыт, а потом и полностью уничтожен.

Деревня Голубчики упоминается ещё в письменных источниках конца XVIII в., поэтому возраст деревни насчитывает никак не меньше двух столетий. На то время деревня была владением знаменитого на Глубоччине шляхетского рода Корсаков, и принадлежала им вплоть до второй половины XIX в. Рассказывая о Голубчиках, необходимо вспомнить и те деревни, которые в своё время были сюда сселены: Сидоры, Зелетинино и Попки. Достоверную информацию об этих деревнях дает "Церковно-приходская летопись Залесской Свято-Покровской церкви Литовской епархии...". Согласно этому документу, в 1880 году Голубчики имели 6 дворов, Сидоры - 9 дворов, Зелетинино - 7 дворов. Село Старый Двор священник в своей летописи не упоминает, но, возможно, этот населённый пункт на то время уже существовал в качестве фольварка графа Забелло. По крайней мере, так он обозначен в первой общероссийской переписи населения 1897 года. Эта перепись даёт интересные сведения и по населению, и по землям Голубчиков, Сидоров, Зелетинино, Попков.

Деревня Голубчики упоминается ещё в письменных источниках конца XVIII в., поэтому возраст деревни насчитывает никак не меньше двух столетий. На то время деревня была владением знаменитого на Глубоччине шляхетского рода Корсаков, и принадлежала им вплоть до второй половины XIX в. Рассказывая о Голубчиках, необходимо вспомнить и те деревни, которые в своё время были сюда сселены: Сидоры, Зелетинино и Попки. Достоверную информацию об этих деревнях дает "Церковно-приходская летопись Залесской Свято-Покровской церкви Литовской епархии...". Согласно этому документу, в 1880 году Голубчики имели 6 дворов, Сидоры - 9 дворов, Зелетинино - 7 дворов. Село Старый Двор священник в своей летописи не упоминает, но, возможно, этот населённый пункт на то время уже существовал в качестве фольварка графа Забелло. По крайней мере, так он обозначен в первой общероссийской переписи населения 1897 года. Эта перепись даёт интересные сведения и по населению, и по землям Голубчиков, Сидоров, Зелетинино, Попков.

3 давних времен деревня Черневичи имела свой православный храм. В середине ХVI века, как свидетельствуют архивные документы, деревня была "пана Война, а в ней храм Николы Чудотворца". В XIX в. действовала здесь церковь Пресвятой Богородицы. Деревянное здание церкви имел довольно простой вид: круглая по форме без внешних и внутренних украшений, алтарь "грубой, топорной работы" не более двух метров квадратных, а входная дверь настолько узкая, что войти в церковь можно было только боком и склонившись. В таком виде увидел церковь преосвященный Иосиф, который в 1872 году проездом по ревизии остановился на отдых в Черневичах. Осмотрев церковь, он заметил: "Однако церковь-то у вас куда как плоха". В ответ отец Вениамин, настоятель этой церкви, попросил оказать помощь в строительстве нового храма. Акт о критическом состоянии церкви был отправлен губернатору. Тот, выслушав мнение преосвященного Иосифа, отнес вопрос о строительстве новой церкви в Черневичах к разряду первичных. По его приказу был составлен план и разработана смета на 16 тысяч рублей. К сожалению, строительство новой церкви в Черневичах на этом и закончилось.

3 давних времен деревня Черневичи имела свой православный храм. В середине ХVI века, как свидетельствуют архивные документы, деревня была "пана Война, а в ней храм Николы Чудотворца". В XIX в. действовала здесь церковь Пресвятой Богородицы. Деревянное здание церкви имел довольно простой вид: круглая по форме без внешних и внутренних украшений, алтарь "грубой, топорной работы" не более двух метров квадратных, а входная дверь настолько узкая, что войти в церковь можно было только боком и склонившись. В таком виде увидел церковь преосвященный Иосиф, который в 1872 году проездом по ревизии остановился на отдых в Черневичах. Осмотрев церковь, он заметил: "Однако церковь-то у вас куда как плоха". В ответ отец Вениамин, настоятель этой церкви, попросил оказать помощь в строительстве нового храма. Акт о критическом состоянии церкви был отправлен губернатору. Тот, выслушав мнение преосвященного Иосифа, отнес вопрос о строительстве новой церкви в Черневичах к разряду первичных. По его приказу был составлен план и разработана смета на 16 тысяч рублей. К сожалению, строительство новой церкви в Черневичах на этом и закончилось.

Потеряв последнюю надежду построить церковь за государственные средства, отец Вениамин разработал довольно простой архитектурный план и обратился к государственным лицам с просьбой выплатить ему жалованье за десять лет вперед в сумме 4000 рублей, которые он пожертвовал на церковь. Но и это предложение осталось без внимания.

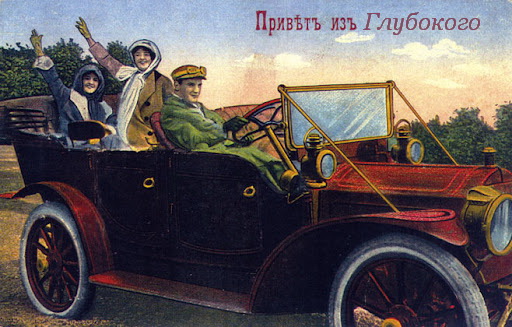

1 августа 1914 года по новому стилю началась Первая мировая война или как ее называли тогда - Великая война. По своим масштабам и результатам она действительно была большой - за 4 года и 4 месяца пока она длилась, в ней участвовали 38 стран, военные действия охватили территорию Европы, Азии и Африки, велись на всех океанах и многих морях. В результате войны перестали существовать четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Страны-участницы потеряли около 10 миллионов человек убитыми, около 20 миллионов получили ранения.

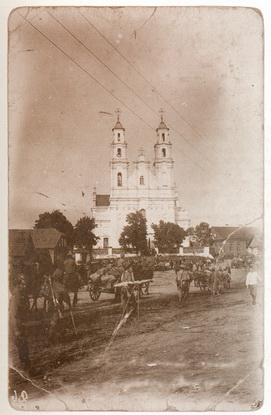

Через год война пришла на Беларусь. В августе 1915 года немцы захватили Гродно и Вильно. Угроза захвата нависла и над маленьким городком Глубокое. Спокойную и размеренную жизнь местного населения нарушили сотни беженцев из западных губерний, спасаясь от войны они шли на восток. Днем и ночью тянулись через Глубокое обозы с помещичьей добром.

Ночью 2 сентября 1915 года пришел приказ генерала Потапова эвакуировать Глубокое и взорвать железнодорожную станцию. Началась массовая эвакуация людей и имущества. Еще ночью город оставила руководство железнодорожной станции и почты, духовенство и администрация города, врачи и учителя. Утром отправился обоз из имения Глубокое. Согласно приказу, станция и казенный склад со спиртом и запасами дров были сожжены. Первые отряды немецкой кавалерии показались возле Глубокого в этот же день. Однако, опасаясь казаков, в город не заехали, а только следили в бинокль за движением русских войск. В воскресенье (6 сентября) немцы появились в городе. Разграбив несколько продуктовых магазинов, они направились в поместье. Здесь они изъяли около 200 пудов овса, выдав расписки за подписями командира 5-го гусарского полка. Не добившись большой наживы, захватчики покинули город.

Ночью 2 сентября 1915 года пришел приказ генерала Потапова эвакуировать Глубокое и взорвать железнодорожную станцию. Началась массовая эвакуация людей и имущества. Еще ночью город оставила руководство железнодорожной станции и почты, духовенство и администрация города, врачи и учителя. Утром отправился обоз из имения Глубокое. Согласно приказу, станция и казенный склад со спиртом и запасами дров были сожжены. Первые отряды немецкой кавалерии показались возле Глубокого в этот же день. Однако, опасаясь казаков, в город не заехали, а только следили в бинокль за движением русских войск. В воскресенье (6 сентября) немцы появились в городе. Разграбив несколько продуктовых магазинов, они направились в поместье. Здесь они изъяли около 200 пудов овса, выдав расписки за подписями командира 5-го гусарского полка. Не добившись большой наживы, захватчики покинули город.

В следующем году Глубокое будет отмечать свой юбилей. Первое летописное упоминание о нашем городе связано с представителями шляхетского рода Деспот-Зеновичей. Именно представители этого рода в 15-16 веке владели большими земельными наделами, в том числе и юго-западной частью нашего города.

Происхождение рода связано с сербскими или молдавскими деспотами (наместниками провинций), которые после турецкого нашествия в конце 15 века перебрались в Великое княжество Литовское. Версия о сербском происхождении Зеновичей имеет подтверждение в многочисленных гербовник. Так, в книге «Гербы рыцарства польского", вышедшей в 1584 году утверждается, что родоначальником рода был сербский рыцарь. Автор книги не называет имя рыцаря, а также не указывает на конкретную местность в Сербии, откуда он прибыл в Литву. Возможно, речь идет о князе Братоше (Братшу), который впервые упоминается в 1387 году при дворе полоцкого князя Андрея Ольгердовича. А уже в 1389-1404 гг. он занимает должность при дворе великого князя Литовского Витовта. Другие же гербовники указывают на то, что Зеновичи пришли с молдавской земли после нашествия на Бессарабию Тамерлана (1395). Подтверждением данной версии являются и географические названия, встречающиеся в Молдавии - Братушани или Братошаны, а также довольно распространённая молдавская фамилия - Братушины.

Происхождение рода связано с сербскими или молдавскими деспотами (наместниками провинций), которые после турецкого нашествия в конце 15 века перебрались в Великое княжество Литовское. Версия о сербском происхождении Зеновичей имеет подтверждение в многочисленных гербовник. Так, в книге «Гербы рыцарства польского", вышедшей в 1584 году утверждается, что родоначальником рода был сербский рыцарь. Автор книги не называет имя рыцаря, а также не указывает на конкретную местность в Сербии, откуда он прибыл в Литву. Возможно, речь идет о князе Братоше (Братшу), который впервые упоминается в 1387 году при дворе полоцкого князя Андрея Ольгердовича. А уже в 1389-1404 гг. он занимает должность при дворе великого князя Литовского Витовта. Другие же гербовники указывают на то, что Зеновичи пришли с молдавской земли после нашествия на Бессарабию Тамерлана (1395). Подтверждением данной версии являются и географические названия, встречающиеся в Молдавии - Братушани или Братошаны, а также довольно распространённая молдавская фамилия - Братушины.

У стен Глубокского костёла Святой Троицы обнаружена интересная находка. Рабочие, которые устанавливали столбы линии электропередач, наткнулись на подземный тайник. На глубине около метра бур наткнулся на твёрдый предмет, который оказался колоколом. Судя по клейму, отлит он был в 1882 году варшавским мастером А.Зволинским. Колокол в хорошем состоянии, несмотря на то, что много лет пролежал в земле. Когда он был снят с колокольни и закопан у костёльной стены остаётся загадкой. Возможно, это было сделано во время Первой мировой войны, так как Глубокое находилось в нескольких километрах от прифронтовой полосы. Не исключено, что колокол был спрятан во времена революционной смуты или в первые дни Великой Отечественной войны.

У стен Глубокского костёла Святой Троицы обнаружена интересная находка. Рабочие, которые устанавливали столбы линии электропередач, наткнулись на подземный тайник. На глубине около метра бур наткнулся на твёрдый предмет, который оказался колоколом. Судя по клейму, отлит он был в 1882 году варшавским мастером А.Зволинским. Колокол в хорошем состоянии, несмотря на то, что много лет пролежал в земле. Когда он был снят с колокольни и закопан у костёльной стены остаётся загадкой. Возможно, это было сделано во время Первой мировой войны, так как Глубокое находилось в нескольких километрах от прифронтовой полосы. Не исключено, что колокол был спрятан во времена революционной смуты или в первые дни Великой Отечественной войны.

Глубокое впервые упоминается под 1414 годом, как земля, что принадлежала Зеновию Братошичу. Он получил от великого князя Витовта разрешение на право владеть отеческими поместьями (среди них упоминается Глубокое). Следующее упоминание о Глубоком уже датируется 1514 г. в Литовской метрике, где отмечается что "старец барина Юрия Дисненского... забил человека барина его милости Верхнянца... идучи с торгов с имения барина Юрия с Глубокого...". Отсюда видно, что уже в начале 16 в. местечко было крупным торговым центрам округи.

Деревня Потупы известна в документах с 18 века. Находилась она в имении Новый Удел и принадлежала роду Корсаков. На 1795 год в деревне значилось 5 дворов, в которых проживало 30 человек. На начало 20 века деревня находилась в Залесской волости Дисненского уезда Виленской губернии. В ней поживало 125 жителей, из них 67 мужчин и 58 женщин. Деревне принадлежало 147 десятин земли. С 1921 года деревня Потупы в Залесской гмине Виленского воеводства. Количество жителей к этому времени сократилось до 86 человек. Земельный надел сохранился без изменений -- 148 десятин. С 1940 года деревня в Узреческом с/с Глубокского района Вилейской области.

Деревня Задорожье размещена на берегу озера Мнюта. В письменных источниках она известна с ХVІ столетия. Согласна "Полоцкой ревизии 1552 года" деревня имела 31 двор "людей путных дымов двадцать шесть а сябров их пять". Являлась она центральным поселением одноименной волости и принадлежала королю. Управляющим на землях Задорожской волости являлся Семен Ореховский, который должен был в войско "трех коней ставить". Пользуясь привилейным положением "земель королевских", Семен Ореховский следил за тем, чтобы владельцы соседних поместий отбывали повинности "на пользу государства". Например, согласно "Полоцкой ревизии 1552 года" люди соседнего двора Городец "на стан Задорожский ходят, на пана воеводу и на послов и гонцов подводы и стацею дають".

Дальше в документе идет жалоба владелицы двора Городецкого княгини Соколинской, что "Задорожане людей её к даванью стацей притягивают и за то грабежи делают, а она поведала, что того не повинна с людей своих давать". Соседняя волость Старинки принадлежала сыну Семена Ореховского -- шляхтичу Станиславу. Самым крупным населенным пунктом Старинковской волости была деревня Мнюта.

В 1601 году с фундации короля Сигизмунда ІІІ в Задорожье был сооружён деревянный костел Пресвятой Марии Девы Ласковой, с приданием костелу деревни Задорожье и фольварку Курновшчина для удержания викария (помощника ксендза), ректора школы, конторы и слуг костельных. Строительством управлял заместитель волости Петр Ореховский. Обязательным пунктом фонда являлось удержание при костеле "школки". В 1733 году из-за ветхости костел был вновь перестроен из дерева. Задорожский приход считался одним из крупнейших на землях Глубоччины. В 1781 году в нём насчитывалось 1213 человек. В школе на то время училось 9 человек, из которых только два ученика принадлежали к шляхетскому сословию.