Глубоччина – край с очень сложной историей. Особенно это касается первых десятилетий ХХ века, когда политическая ситуация здесь менялась очень стремительно. Жители региона жили то "при царе", то "при немцах", то "при Советах», то «при поляках» ... И каждая власть устанавливала свои порядки. Изменения, как правило, касались всех аспектов жизни, в том числе и системы образования. О том, как менялись школы в указанный период, пойдет речь в этой статье.

В дореволюционной России, в составе которой находились и белорусские земли, существовала достаточно сложная система образования, которая насчитывала около 30 различных учреждений. Однако долгое время широкие массы находились вне этой системы. По данным переписи 1897 г., общее количество грамотных на землях Беларуси составляло только 25,7% от всего населения.

Фундаментом системы народного образования в стране являлись начальные народные и городские училища, которые служили для предоставления начального образования мещанам и крестьянским детям, а также церковно-приходские школы – самые массовые и доступные учебные заведение. Церковно-приходские школы в каждом православном приходе стали интенсивно создаваться после 1884 года, когда были приняты "Правила о церковно-приходских школах". Они находились в ведении Святейшего Синода, и делились на одноклассные и двухклассные. Педагогическую деятельность здесь осуществляли священники приходов, дьяконы, а также учителя, окончившие преимущественно церковно-учительские школы и епархиальные училища. В одноклассном – изучали Закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику, чтение. В двухклассной школе, кроме того, изучали историю. Также существовали школы грамоты, которые давали детям меньший объем знаний, занятия в них велись по программе первого года обучения в церковно-приходской школе. Занятия здесь начинались после окончания полевых работ и длились до нового посевного цикла.

11 ноября 1918 года закончился один из самых широкомасштабных и кровопролитных конфликтов в истории человечества – Первая мировая война (1914 –1918 гг). О событиях первого этапа войны на землях Глубоччины и о наших земляках, участниках боевых действий было рассказано ранее. Сегодня мы предлагаем продолжить рассказ о Первой мировой.

Буржуазная революция в феврале 1917 года не принесла завершения войны. В армии нарастало недовольство. 18 апреля 1917 года в Глубоком состоялось собрание, на котором была принята резолюция о прекращении войны: «Довольно убийств. Довольно опустошений. Ибо вся тяжесть обрушится и обрушивалась на нас – рабочих и крестьян. Сотни миллионов наших братьев бросаются в пасть бога войны, погибает благосостояние народов, не давая им ни чего и отнимая всё… Долой войну! Да здравствует мир без аннексий и контрибуций!»

Буржуазная революция в феврале 1917 года не принесла завершения войны. В армии нарастало недовольство. 18 апреля 1917 года в Глубоком состоялось собрание, на котором была принята резолюция о прекращении войны: «Довольно убийств. Довольно опустошений. Ибо вся тяжесть обрушится и обрушивалась на нас – рабочих и крестьян. Сотни миллионов наших братьев бросаются в пасть бога войны, погибает благосостояние народов, не давая им ни чего и отнимая всё… Долой войну! Да здравствует мир без аннексий и контрибуций!»

События Октябрьской революции в Петрограде в считаные дни докатились до Глубокого. Уже в ноябре здесь была установлена советская власть, а для поддержания порядка был организован отряд Красной гвардии.

Глубокский музей - это не только экспозиция, рассказывающая об истории и этнографии нашего края. Свыше 12 тысяч музейных предметов хранится в фондах музея, ожидая своего часа, чтобы предстать перед глазами посетителей различных выставок. И количество экспонатов каждый год растет.

Есть несколько способов пополнения музейных фондов. Чаще всего музейщики разыскивают их во время экспедиций, но случается, что глубочане, найдя на чердаке старого дома интересный предмет, сами несут его в музей. Или совсем недавний пример - монетный клад, случайно обнаруженный во время земельных работ в октябре 2017 года. В последнее время стало довольно частым явление, когда представители общественности приобретают уникальные предметы истории на различных интернет-аукционах и затем передают их музею. Через усилия этих людей в фонды музея поступило несколько интересных фотографий, сделанных немцами на оккупированной территории Глубоччины. Большинство из них зафиксировали немецких солдат на улицах нашего города и его окрестностях. На них солдаты вермахта проводят дорожно-строительные и погрузочные работы, занимаются оборудованием аэродрома и испытанием планеров. Причем, последние они демонстрируют местному населению.

В последнее время стало довольно частым явление, когда представители общественности приобретают уникальные предметы истории на различных интернет-аукционах и затем передают их музею. Через усилия этих людей в фонды музея поступило несколько интересных фотографий, сделанных немцами на оккупированной территории Глубоччины. Большинство из них зафиксировали немецких солдат на улицах нашего города и его окрестностях. На них солдаты вермахта проводят дорожно-строительные и погрузочные работы, занимаются оборудованием аэродрома и испытанием планеров. Причем, последние они демонстрируют местному населению.  Многие фотографии отражают быт захватчиков: стирка белья, приготовление домашних колбас и обед на природе, выступление духового оркестра. Немцы делали снимки наших пейзажей, а иногда - необычных на их взгляд аспектов нашей культуры. Например, внимание фотографа привлек обычный "красный угол" деревенского дома с тремя иконами, покрытыми ручником-набожником, и зажженные лампадки перед ними. Ну и, конечно же, в объектив немецкого фотоаппарата попадали наши храмы - костел Святой Троицы и собор Рождества Пресвятой Богородицы. Все эти фотографии являются печальным напоминанием о военном лихолетье и, одновременно, важным источником изучения нашей истории. Увидеть все фотографии можно в фотогаллерее нашего сайта (здесь). Музей выражает искренние слова благодарности всем, кто пожертвовал средства на приобретение ценных материалов.

Многие фотографии отражают быт захватчиков: стирка белья, приготовление домашних колбас и обед на природе, выступление духового оркестра. Немцы делали снимки наших пейзажей, а иногда - необычных на их взгляд аспектов нашей культуры. Например, внимание фотографа привлек обычный "красный угол" деревенского дома с тремя иконами, покрытыми ручником-набожником, и зажженные лампадки перед ними. Ну и, конечно же, в объектив немецкого фотоаппарата попадали наши храмы - костел Святой Троицы и собор Рождества Пресвятой Богородицы. Все эти фотографии являются печальным напоминанием о военном лихолетье и, одновременно, важным источником изучения нашей истории. Увидеть все фотографии можно в фотогаллерее нашего сайта (здесь). Музей выражает искренние слова благодарности всем, кто пожертвовал средства на приобретение ценных материалов.

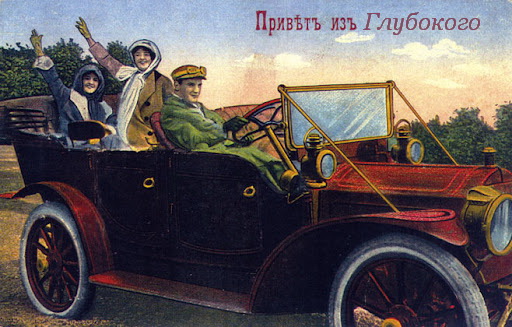

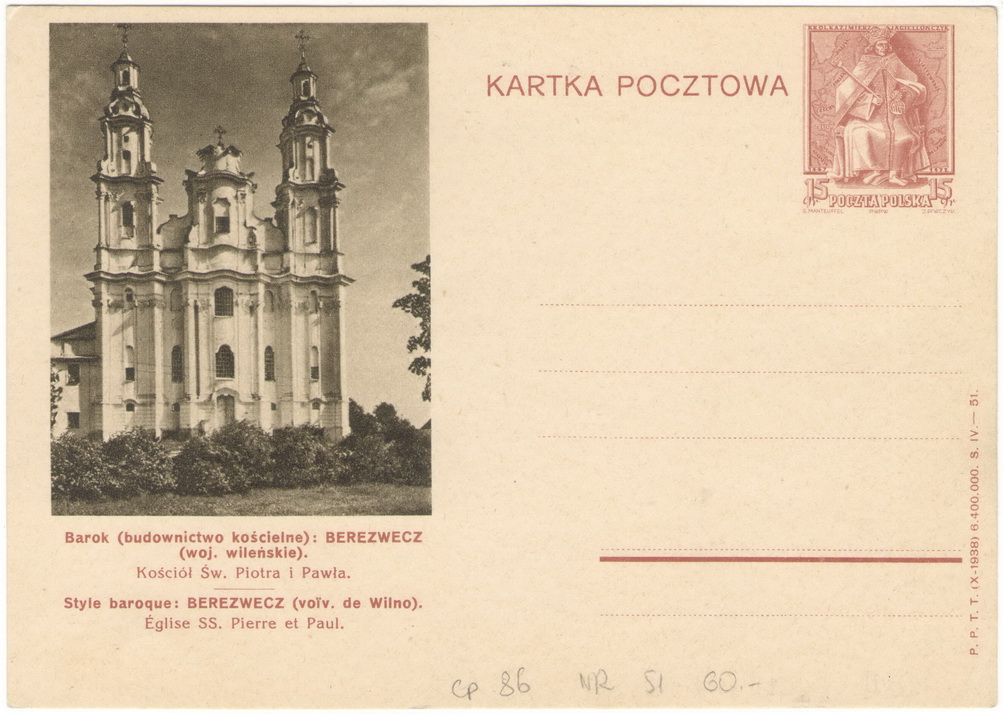

Через аукцион фонды музея пополнили и несколько интересных открыток. Об одной из них мы рассказали ранее (читать здесь). Вторая открытка, изданная в Польше в 1938 году содержит изображение костела Святых Петра и Павла в Березвечье. Обращает на себя внимание достаточно большой тираж - 400 тысяч экземпляров.

Через аукцион фонды музея пополнили и несколько интересных открыток. Об одной из них мы рассказали ранее (читать здесь). Вторая открытка, изданная в Польше в 1938 году содержит изображение костела Святых Петра и Павла в Березвечье. Обращает на себя внимание достаточно большой тираж - 400 тысяч экземпляров.

А еще Виталий Воронов оставил нашему музей на временное хранение свою дуду. Почему только на временное? Все очень просто - через некоторое время ее заменит другая. Дело в том, что наш земляк, дудар Дмитрий Дёмин (внук поэта Алеся Дубровича) согласился сделать для музея точную копию "глубокской" дуды. Планируется, что мастер привезет ее в Глубокое на третий фестиваль дударских регионов, и тогда музыкальный инструмент займет место в экспозиции музея.

Строительство костела и монастыря кармелитов в Глубоком велось в середине ХVII века. Архивные источники и инвентари костела вспоминают тот факт, что храм с самого начала имел мраморный пол. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что материал для пола Глубокского кармелитского костела (современное здание православной церкви) завезли из Швеции. "Шведский камень", "шведский мрамор", "lapis sueticus", "шведский пол" или "вазовский пол" - название популярного и очень дорогого камня, который был распространен на наших землях в XVI - XVIII в. Попал он со Скандинавского полуострова, а именно - из Швеции, отсюда и такое название. У нас такой камень заказывали в основном магнаты, состоятельная знать и католические ордена. В шведских каменоломнях породу кололи на квадратные куски от 20 до 55 см (в зависимости от заказа) и полировали. Затем готовый материал доставляли в порт Гданьска, откуда развозили по всей Европе. Этим камнем отделывались часовни, костелы, надгробные плиты. Например, им украшен пол бывших иезуитского и бернардинского костелов в Гродно. Заказ на "шведский мрамор" сделали и кармелиты в Глубоком.

Строительство костела и монастыря кармелитов в Глубоком велось в середине ХVII века. Архивные источники и инвентари костела вспоминают тот факт, что храм с самого начала имел мраморный пол. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что материал для пола Глубокского кармелитского костела (современное здание православной церкви) завезли из Швеции. "Шведский камень", "шведский мрамор", "lapis sueticus", "шведский пол" или "вазовский пол" - название популярного и очень дорогого камня, который был распространен на наших землях в XVI - XVIII в. Попал он со Скандинавского полуострова, а именно - из Швеции, отсюда и такое название. У нас такой камень заказывали в основном магнаты, состоятельная знать и католические ордена. В шведских каменоломнях породу кололи на квадратные куски от 20 до 55 см (в зависимости от заказа) и полировали. Затем готовый материал доставляли в порт Гданьска, откуда развозили по всей Европе. Этим камнем отделывались часовни, костелы, надгробные плиты. Например, им украшен пол бывших иезуитского и бернардинского костелов в Гродно. Заказ на "шведский мрамор" сделали и кармелиты в Глубоком.

Камень, имеющий осадочное происхождение, относится к ордавикскому периоду палеозойской эры, а, значит, образовался примерно 450 млн. лет тому назад. Важным признаком породы является присутствие палеозоологических окаменелостей, главным образом головоногих моллюсков Ortoceras (ортоцерас) i Endoceras (эндоцерас). Эти исчезнувшие моллюски имели конусообразную вытянутую раковину, длина которой в основном не превышала 30 см. Увидеть раковины морских животных, населявших нашу планету миллионы лет тому назад можно на мраморных плитах православного храма нашего города.

Через Глубоччину проходит дорога из Полоцка на Вильню - старый Ольгердов путь. Появился он в результате походов Великого Князя Литовского Ольгерда на Москву в 1368, 1370, 1372 годах. По этой дороге великий князь Ольгерд вел свои войска в поход. Во времена княжения Витовта этот тракт назывался Витовтов путь. Позже, состоянием этого тракта очень был озабочен король Речи Пасполитой Стефан Баторий, который также проходил войной на Псков по этому тракту. Проходит этот путь и через некоторые деревни нашего района: Прозороки, Зябки, Прошково, Плиса, Заборье и далее на Глубокое. И каждая из них, за исключением Прошково, носила в начале ХХ века статус местечка.

В 1920-30-е гг., когда Западная Беларусь была под Польшей, по указанию польских властей Ольгердов путь начали мостить, т.е. укладывать камнями. Работы по благоустройству дорог и мостов в тогдашней Польше назывались "шароварки". В сборе камней и их укладке участвовало все окружающее население. Недалеко от Зябак, в урочище Нехристи, имелся пункт сбора камней: специальные коробки с номерами крестьяне должны были заполнить камнями разных размеров. Бруковались и прилегающие дороги, например, дорога к деревне Стуканы, которую называют "старая Кубличская дорога". Фрагмент этой дороги сохранился на сегодняшний день у деревни Малые Давыдки. Выходец из этой местности Язеп Дроздович в 1923 году работал над созданием альбома "Голубичская пуща". Одна из его работ называется "Витовтовы мосты». Зарисованная художником местность, которую в народе называли Витовтовы мосты, художник изобразил максимально приближенно к реальности. Он стремился оставить на бумаге то, что память народная сохранила с 15 века. Количество дорог Витовта на землях Дисненщине даже трудно подсчитать. Они вели от столицы Великого княжества литовского в сторону Полоцка, Витебска, Лукомля. На рисунке Дроздовича - обычная лесная дорога через небольшой сосновый бор. Только старые курганы возле её, как напоминание о прошлых исторических событиях, войнах и сражениях наших предков за свободу и независимость родной земли.

Выходец из этой местности Язеп Дроздович в 1923 году работал над созданием альбома "Голубичская пуща". Одна из его работ называется "Витовтовы мосты». Зарисованная художником местность, которую в народе называли Витовтовы мосты, художник изобразил максимально приближенно к реальности. Он стремился оставить на бумаге то, что память народная сохранила с 15 века. Количество дорог Витовта на землях Дисненщине даже трудно подсчитать. Они вели от столицы Великого княжества литовского в сторону Полоцка, Витебска, Лукомля. На рисунке Дроздовича - обычная лесная дорога через небольшой сосновый бор. Только старые курганы возле её, как напоминание о прошлых исторических событиях, войнах и сражениях наших предков за свободу и независимость родной земли.

Исследовательская работа, как средство познания родного края

Каждого человека интересует история тех мест, где он проживает. Не остаются в стороне от познавательной деятельности и ученики нашей школы, а также и мы, ученики 11-го класса: Нефедович Александр и Шарабайко Даниил. Систематически занимаясь поисково-исследовательской работой, собрали много сведений о возникновении названий родных деревень, об их истории, работу знаменитых земляков, традиции и обряды нашей местности, события Великой Отечественной войны, историю духовных святынь родного края. Неоднократно участвовали в районной конференции ученических исследовательских работ «Шаг в будущее», в областной конференции «Эврика», в международной конференции, посвященной трагической истории Великой Отечественной войны.

В начале Великой Отечественной войны в плен попали свыше 5 миллионов военнослужащих Красной Армии. Со сборных немецких армейских пунктов они попадали в пересыльные (этапные) лагеря - дулаги, затем в постоянно действующие лагеря - шталаги для рядового и сержантского состава и офлаги - для офицеров. Только на территории Беларуси они располагались в 60 населенных пунктах. Это были места массового уничтожения военнопленных, в которых погибло более 800 тысяч человек.Среди них и лагерь в Березвечьи.

Березвечье - в прошлом небольшое местечко, а сегодня северная часть районного центра, города Глубокое. В 17 веке в Березвечьи был основан униатский монастырь, а полномасштабный монастырский комплекс был построен в 1756-1767 гг. У стен этого монастыря во время войны и разместился фашистский лагерь.

В книге «Память. Историко-документальная хроника Глубокского района» указывается о существовании в сентябре 1941 года Березвечского лагеря для массового уничтожения советских военнопленных (шталаг № 351). Когда точно он был создан неизвестно. Но о его существовании в первые месяцы войны вспоминают многие военнопленные. Возможно, что в июле - августе 1941 года он значился как пересыльный лагерь - дулаг, а потом был преобразован в шталаг.

22 августа 2015 года в г.п. Подсвилье прошёл очередной праздник поселка. А сколько же лет исполнилось второму по численности жителей населенному пункту Глубоччины? В прошлом году Падсвильчане отмечали свой 90-летний юбилей. Летописной датой отсчета истории Подсвилья считался 1924 год, когда по решению Совета министров Польши был организован Корпус охраны пограничья (КОП). Гарнизон 7-го батальона КОП (7 Batalion KOP) расположился в Подсвилье, а после реформы Пилсудского в 1929 году стал называться Батальон КОП "Подсвилье" (Batalion KOP "Podświle" в составе pułka KOP "Głębokie"). Если опираться на данную дату, то получается, что в этом году поселку исполнился 91 год.

Но не все так просто. Открытие новых исторических источников может изменить дату основания населенного пункта, сделать его старшим.

Военно-топографическим отделом главного штаба Российской империи в 1888 году была составлено «Военно-дорожная карта Европейской России». Шли годы, менялась сеть дорог европейской части России, прокладывались новые железнодорожные линии. И, конечно же, их надо было наносить на карту. А потому большинство листов военно-дорожной карты были исправлены, доработаны и напечатаны чуть позже, в 1908 году. Название "Подсвилье" впервые появилась именно на доработанной карте 1908 года. Не Свила или Свилка, а именно Подсвилье. И этому есть логичное объяснение.

Военно-топографическим отделом главного штаба Российской империи в 1888 году была составлено «Военно-дорожная карта Европейской России». Шли годы, менялась сеть дорог европейской части России, прокладывались новые железнодорожные линии. И, конечно же, их надо было наносить на карту. А потому большинство листов военно-дорожной карты были исправлены, доработаны и напечатаны чуть позже, в 1908 году. Название "Подсвилье" впервые появилась именно на доработанной карте 1908 года. Не Свила или Свилка, а именно Подсвилье. И этому есть логичное объяснение.

В 1912 году в журнале «Весь мир» впервые был напечатан рассказ Александра Грина «Лётчик Киршин». Первых лётчиков в России чаще всего называли авиаторами или летунами.

«Летун отпущен на свободу.

Качнув две лопасти свои,

как чудище морское в воду,

скользнул в воздушные струи...»

Это строки из стихотворения «Авиатор» Александра Блока, посвященного гибели знаменитого лётчика Мациевича, написаны в 1910 году. Чуть дальше в этом же стихотворении встречается и слово «пилот». А вот слово «лётчик» впервые употребил в литературном произведении Александр Степанович Грин (настоящая фамилия Гриневский). А ведь корни известного русского писателя, автора «Алых парусов», походят с нашей Глубоччины. Имением Якубенки, что рядом с деревней Задорожье, с давних времён владели его предки. Мог ли знать писатель, что впервые употреблённое им слово «лётчик» станет главным словом в жизни нашего земляка Павла Осиповича Сухого.

Сегодня мы отмечаем 120 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора, одного из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации. 22 (по новому стилю) июля 1895 года в семье глубокских учителей Осипа Андреевича и Елизаветы Яковлевны Сухих родился сын Павел. Вот текст свидетельства о рождении: «По указу его императорского Величества, Самодержца Всероссийского, Литовская Духовная Консистория, согласно определению своему, выдаёт настоящее свидетельство в том, что в метрической книге Глубокской церкви, Виленской губернии Дисненского уезда за 1895 год в первой части о родившихся, в ст. 109 мужеского пола имеется следующая запись: «Тысяча восемьсот девяносто пятого года десятого июля рождения, а тридцатого крещён Павел. Родители его: учитель Глубокского народного училища Осип Андреевич Сухой и его законная жена Елизавета Яковлевна, оба православного исповедания. Воспреемниками были Глубокской церкви священник Николай Ионович Никольский и крестьянка села Гануты Наталья Яковлевна Гисич. Таинство крещения совершил священник Илларион Виляковский с дьяконом Венедиктом Нороновичем...».

Сегодня мы отмечаем 120 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора, одного из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации. 22 (по новому стилю) июля 1895 года в семье глубокских учителей Осипа Андреевича и Елизаветы Яковлевны Сухих родился сын Павел. Вот текст свидетельства о рождении: «По указу его императорского Величества, Самодержца Всероссийского, Литовская Духовная Консистория, согласно определению своему, выдаёт настоящее свидетельство в том, что в метрической книге Глубокской церкви, Виленской губернии Дисненского уезда за 1895 год в первой части о родившихся, в ст. 109 мужеского пола имеется следующая запись: «Тысяча восемьсот девяносто пятого года десятого июля рождения, а тридцатого крещён Павел. Родители его: учитель Глубокского народного училища Осип Андреевич Сухой и его законная жена Елизавета Яковлевна, оба православного исповедания. Воспреемниками были Глубокской церкви священник Николай Ионович Никольский и крестьянка села Гануты Наталья Яковлевна Гисич. Таинство крещения совершил священник Илларион Виляковский с дьяконом Венедиктом Нороновичем...».

Семья Сухих приехала на Глубоччину в 1889 году. Вначале Осип Андреевич был направлен на работу в Черневицкое народное училище, а затем, с 1891 по 1898 год, он преподаёт в Глубоком. Народное училище, где была квартира Сухих, находилось рядом с церковью. Семьи учителя и священника жили рядом и были дружны. Осип Андреевич увлекался музыкой и, как следствие, организовал в училище хор.

Ревизские сказки представляют собой поимённый список жителей населённого пункта или поместья в Российской империи XVIII – XIX веков. По сути – это общегосударственная перепись населения, которая проводилась в целях подушного налогообложения. В них указывались имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, а также имена и возраст других членов семьи. Указывалось и то, кем они приходятся главе семьи. Могла в ревизских сказках присутствовать и информация другого рода, например, о сословном происхождении владельца двора, либо об обучении членов его семьи. Главной особенностью таких ревизий был их сословный характер – сведения о мещанах, крестьянах, дворянах и духовенстве предоставлялись отдельно.

Ревизские сказки представляют собой поимённый список жителей населённого пункта или поместья в Российской империи XVIII – XIX веков. По сути – это общегосударственная перепись населения, которая проводилась в целях подушного налогообложения. В них указывались имя, отчество и фамилия владельца двора, его возраст, а также имена и возраст других членов семьи. Указывалось и то, кем они приходятся главе семьи. Могла в ревизских сказках присутствовать и информация другого рода, например, о сословном происхождении владельца двора, либо об обучении членов его семьи. Главной особенностью таких ревизий был их сословный характер – сведения о мещанах, крестьянах, дворянах и духовенстве предоставлялись отдельно.

После того, как в 1793 – 1795 годах земли ВКЛ окончательно вошли в состав Российской империи, подобные переписи начали проводиться и на территории современного Глубокского района. Первая из них состоялась в 1795 году, а записи в ревизских сказках велись на двух языках – русском и польском. В это время территория Глубоччины входила в состав Дисненского и Поставского уездов новосозданной Минской губернии, причём основная часть Глубокского края оказалась в Дисненском уезде, а к Поставскому отошла только его западная окраина. Поставский уезд просуществовал всего три года, и уже в 1796 году его территория была разделена между Дисненским и Вилейским уездами Минской губернии, после чего современная территория Глубокского района почти полностью оказалась в составе первого.